Come ho scritto nel thread sul calcio, ciò che segue, è solo la parte iniziale del mio ritratto su Julio Cesar Abbadie. Non posso postarlo per intero.

Julio Cesar Abbadie: “El Pardo”

Ci sono artisti dello sport che non ti nascono dentro, perché il nostro segmento di vita, non sempre si incastra con quelli di costoro. A rimediare ci pensa la sete di conoscenza che te li fa scoprire, al punto di scatenarti l’uso dei mezzi che l’unico vero progresso partorito dall’uomo, quello scientifico e tecnologico, ti mette a disposizione. Resta però, come sempre, il frutto del computer più maestoso che si chiama cervello umano, a donarti la parte migliore delle scoperte, perché non ci sono filmati e, tanto meno, statistiche, capaci di creare quell’humus emozionale e significativo, che solo il racconto sa trasmettere. Lo capissero tutti, avremmo un mondo migliore del penoso di oggi, checché ne dica qualche cosiddetto intellettuale.

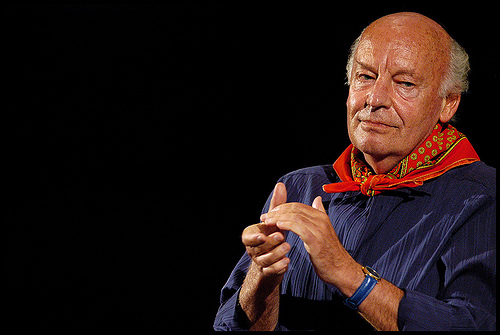

Conobbi il calciatore Julio Cesar Abbadie leggendo i giornali, a metà degli anni sessanta, quando mi divoravo ogni pagina di Stadio e Gazzetta dello sport che mi capitavano a tiro, ed erano parecchie, per fortuna. Erano i suoi luminosi ed ultimi acuti di una carriera lunghissima che la ragione voleva già al crepuscolo da tempo. Eppure la Copa Libertadores e la ben più importante Coppa Intercontinentale, perlomeno per noi europei, lo elessero vecchietto dal cuore giovanissimo e confermarono la sua tangibilità di fuoriclasse. Da quei giorni non ho mai smesso di ricercare su di lui, come su tanti altri, del resto, scoprendo pian piano tasselli del suo mosaico di stella del calcio, da considerarsi, a tutti gli effetti, una delle più grandi ali destre di tutti i tempi. Soprattutto, prima dei filmati, hanno inciso su di me i ricordi dei tifosi genoani, ed in particolare la considerazione di un grande scrittore, potrei dire pure uno storico, anche se non ama definirsi tale, vale a dire un connazionale di Abbadie, Eduardo Galeano. A metà degli anni settanta, per un esame universitario, ebbi modo di leggere “Il saccheggio dell’America Latina”, scritto appunto dal grande Eduardo, un autore che mi colpì e che ebbi modo di conoscere ancor meglio dopo. Uno dei pochi intellettuali, così intenso ed onesto, da essere capace di esprimersi con compiutezza su quella che è una verità universale: lo sport è manifestazione d’arte, dove l’artista, quando s’esprime con luce, cancella ogni club di una disciplina di squadra e paese di provenienza. È stato un caposaldo che m’ha sempre animato sin da bambino e son ben lieto di aver scoperto, già anziano e con pagine alle spalle, che un grande come Galeano, la vede come me.

Un’evoluzione d’onestà e profondità la sua, espressa sulle prime pagine di “Splendori e miserie del gioco del calcio”, libro scritto dal limpido Eduardo nel 1997, ed edito in Italia da Sperling & Kupfer Editori, di cui riporto le prime righe.

“Come tutti gli uruguagi, avrei voluto essere un calciatore. Giocavo benissimo, ero un fenomeno, ma soltanto di notte, mentre dormivo; durante il giorno ero il peggior scarpone che sia comparso nei campetti del mio paese. Anche come tifoso lasciavo molto a desiderare. Juan Alberto Schiaffino e Julio César Abbadie giocavano nel Peñarol, la squadra nemica. Da buon tifoso del Nacional facevo tutto il possibile per riuscire a odiarli. Ma Pepe (Beppe) Schiaffino coi suoi passaggi magistrali orchestrava il gioco della squadra come se stesse osservando il campo dal punto più alto della torre dello stadio, ed el Pardo (il Bruno) Abbadie faceva scorrere la palla sulla linea bianca laterale e si lanciava con gli stivali delle sette leghe distendendosi senza sfiorare il pallone né toccare i propri avversari: e io non avevo altro rimedio che ammirarli, avevo addirittura voglia di applaudirli.

Sono passati gli anni, e col tempo ho finito per assumere la mia identità: non sono altro che un mendicante di buon calcio. Vado per il mondo col cappello in mano, e negli stadi supplico: "Una bella giocata, per l'amor di Dio. E quando il buon calcio si manifesta, rendo grazie per il miracolo e non mi importa un fico secco di quale sia il club o il paese che me lo offre”.

Dunque “el Pardo” (il Bruno), Julio Cesar Abbadie, giunge su queste pagine col viatico maestoso di Galeano, affinché il sottoscritto non rafforzi l’opinione del grande scrittore uruguagio, ma sottolinei solamente, nel suo piccolo, una realtà sancita dalla storia del calcio.

El Pardo è stato un grande, che ha consumato il suo tratto artistico ed agonistico con la dignità dei poveri di un Paese povero, ma calcisticamente immenso. Uno che non ha mai cercato di evidenziarsi marcando l’accento sul sé, grazie agli incontri con chi scriveva quotidianamente sui media: preferiva il pubblico e quell’indole maestra che viene istintiva solo agli artisti veri, tanto nelle pagine fulgide, quanto nelle meno luminose. Onesto anche lì, come tutta la sua vita. E quando pochi anni fa, coi capelli non più pardi ma canuti, da indimenticabile alfiere, poté riabbracciare quella gente della Genova del Genoa, emozionandosi come un debuttante che scopre di essere qualcuno, ancora una volta ci lanciò un’aurora di verità, un segno di grandezza. Chi scrive, vide quelle immagini e la sfilata di Abbadie allo Stadio Marassi, da un video in una residenza a seicento chilometri di distanza dal luogo. Ancora una volta capì, che non sono freddi i riporti, se dentro al cuore c’è il caldo della riconoscenza e quel messaggio che il perfido uomo mai potrà sopprime: la tentacolare immensità dell’artista. Sempre.

Mai ho tifato per il Genoa e mai ho vissuto a Genova, ma ”El Pardo”, che dei grifoni è stato il più grande, è un patrimonio anche mio, come di tutti coloro che, senza azzerarsi nel tifo, amano il calcio. .

Maurizio Ricci detto Morris .

Julio Cesar Abbadie: “El Pardo”

Ci sono artisti dello sport che non ti nascono dentro, perché il nostro segmento di vita, non sempre si incastra con quelli di costoro. A rimediare ci pensa la sete di conoscenza che te li fa scoprire, al punto di scatenarti l’uso dei mezzi che l’unico vero progresso partorito dall’uomo, quello scientifico e tecnologico, ti mette a disposizione. Resta però, come sempre, il frutto del computer più maestoso che si chiama cervello umano, a donarti la parte migliore delle scoperte, perché non ci sono filmati e, tanto meno, statistiche, capaci di creare quell’humus emozionale e significativo, che solo il racconto sa trasmettere. Lo capissero tutti, avremmo un mondo migliore del penoso di oggi, checché ne dica qualche cosiddetto intellettuale.

Conobbi il calciatore Julio Cesar Abbadie leggendo i giornali, a metà degli anni sessanta, quando mi divoravo ogni pagina di Stadio e Gazzetta dello sport che mi capitavano a tiro, ed erano parecchie, per fortuna. Erano i suoi luminosi ed ultimi acuti di una carriera lunghissima che la ragione voleva già al crepuscolo da tempo. Eppure la Copa Libertadores e la ben più importante Coppa Intercontinentale, perlomeno per noi europei, lo elessero vecchietto dal cuore giovanissimo e confermarono la sua tangibilità di fuoriclasse. Da quei giorni non ho mai smesso di ricercare su di lui, come su tanti altri, del resto, scoprendo pian piano tasselli del suo mosaico di stella del calcio, da considerarsi, a tutti gli effetti, una delle più grandi ali destre di tutti i tempi. Soprattutto, prima dei filmati, hanno inciso su di me i ricordi dei tifosi genoani, ed in particolare la considerazione di un grande scrittore, potrei dire pure uno storico, anche se non ama definirsi tale, vale a dire un connazionale di Abbadie, Eduardo Galeano. A metà degli anni settanta, per un esame universitario, ebbi modo di leggere “Il saccheggio dell’America Latina”, scritto appunto dal grande Eduardo, un autore che mi colpì e che ebbi modo di conoscere ancor meglio dopo. Uno dei pochi intellettuali, così intenso ed onesto, da essere capace di esprimersi con compiutezza su quella che è una verità universale: lo sport è manifestazione d’arte, dove l’artista, quando s’esprime con luce, cancella ogni club di una disciplina di squadra e paese di provenienza. È stato un caposaldo che m’ha sempre animato sin da bambino e son ben lieto di aver scoperto, già anziano e con pagine alle spalle, che un grande come Galeano, la vede come me.

Un’evoluzione d’onestà e profondità la sua, espressa sulle prime pagine di “Splendori e miserie del gioco del calcio”, libro scritto dal limpido Eduardo nel 1997, ed edito in Italia da Sperling & Kupfer Editori, di cui riporto le prime righe.

“Come tutti gli uruguagi, avrei voluto essere un calciatore. Giocavo benissimo, ero un fenomeno, ma soltanto di notte, mentre dormivo; durante il giorno ero il peggior scarpone che sia comparso nei campetti del mio paese. Anche come tifoso lasciavo molto a desiderare. Juan Alberto Schiaffino e Julio César Abbadie giocavano nel Peñarol, la squadra nemica. Da buon tifoso del Nacional facevo tutto il possibile per riuscire a odiarli. Ma Pepe (Beppe) Schiaffino coi suoi passaggi magistrali orchestrava il gioco della squadra come se stesse osservando il campo dal punto più alto della torre dello stadio, ed el Pardo (il Bruno) Abbadie faceva scorrere la palla sulla linea bianca laterale e si lanciava con gli stivali delle sette leghe distendendosi senza sfiorare il pallone né toccare i propri avversari: e io non avevo altro rimedio che ammirarli, avevo addirittura voglia di applaudirli.

Sono passati gli anni, e col tempo ho finito per assumere la mia identità: non sono altro che un mendicante di buon calcio. Vado per il mondo col cappello in mano, e negli stadi supplico: "Una bella giocata, per l'amor di Dio. E quando il buon calcio si manifesta, rendo grazie per il miracolo e non mi importa un fico secco di quale sia il club o il paese che me lo offre”.

Dunque “el Pardo” (il Bruno), Julio Cesar Abbadie, giunge su queste pagine col viatico maestoso di Galeano, affinché il sottoscritto non rafforzi l’opinione del grande scrittore uruguagio, ma sottolinei solamente, nel suo piccolo, una realtà sancita dalla storia del calcio.

El Pardo è stato un grande, che ha consumato il suo tratto artistico ed agonistico con la dignità dei poveri di un Paese povero, ma calcisticamente immenso. Uno che non ha mai cercato di evidenziarsi marcando l’accento sul sé, grazie agli incontri con chi scriveva quotidianamente sui media: preferiva il pubblico e quell’indole maestra che viene istintiva solo agli artisti veri, tanto nelle pagine fulgide, quanto nelle meno luminose. Onesto anche lì, come tutta la sua vita. E quando pochi anni fa, coi capelli non più pardi ma canuti, da indimenticabile alfiere, poté riabbracciare quella gente della Genova del Genoa, emozionandosi come un debuttante che scopre di essere qualcuno, ancora una volta ci lanciò un’aurora di verità, un segno di grandezza. Chi scrive, vide quelle immagini e la sfilata di Abbadie allo Stadio Marassi, da un video in una residenza a seicento chilometri di distanza dal luogo. Ancora una volta capì, che non sono freddi i riporti, se dentro al cuore c’è il caldo della riconoscenza e quel messaggio che il perfido uomo mai potrà sopprime: la tentacolare immensità dell’artista. Sempre.

Mai ho tifato per il Genoa e mai ho vissuto a Genova, ma ”El Pardo”, che dei grifoni è stato il più grande, è un patrimonio anche mio, come di tutti coloro che, senza azzerarsi nel tifo, amano il calcio. .

Maurizio Ricci detto Morris .